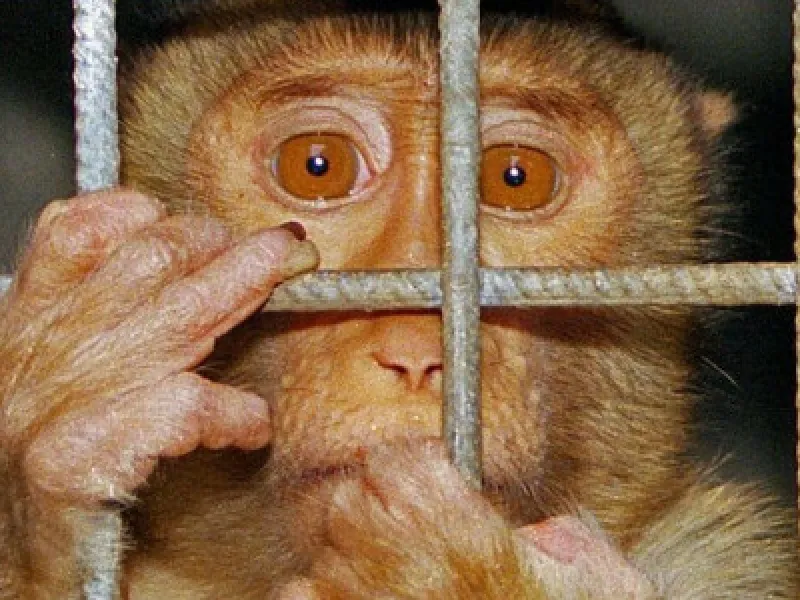

Gardaanimalia.com - Belakangan ini, memelihara satwa liar semakin marak seolah menjadi tren. Tak lagi terbatas pada kalangan elite, mulai dari influencer hingga pejabat publik, melainkan sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Namun, ada sisi kelam yang jarang disorot dari perilaku pemeliharaan ini: satwa liar, terutama yang dilindungi, sering kali kehilangan kesempatan hidup bebas di habitat alaminya.

Sebuah gambaran menarik bisa kita lihat melalui tokoh Ratih dalam film Petualangan Sherina 2. Ratih, yang terobsesi pada hewan-hewan eksotis, secara tidak sadar menempatkan satwa-satwa tersebut dalam situasi yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya mereka butuhkan.

Kasus seperti itu tak hanya terjadi di film, melainkan di kehidupan nyata. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, pernah viral lantaran memelihara dan memamerkan kucing emas di media sosialnya.

Perilakunya pun menuai kritik terkait kesejahteraan satwa, khususnya kucing emas sebagai satwa dilindungi undang-undang.

Fenomena ini mengingatkan kita bahwa memelihara satwa liar bukan urusan tren atau status sosial. Ada harga besar yang harus dibayar: terganggunya upaya konservasi dan hilangnya identitas satwa sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem.

Mungkin, saatnya kita bertanya, mana yang lebih keren: memelihara satwa liar di rumah atau melindungi mereka di alam bebas?

Di Indonesia, perlindungan terhadap satwa liar diatur melalui berbagai undang-undang yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan spesies.

Salah satu payung hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini secara tegas menyatakan larangan terhadap pemeliharaan satwa liar dilindungi tanpa izin resmi dari pemerintah. Langkah ini diambil untuk memastikan keberlangsungan hidup satwa-satwa di habitat aslinya dan menjaga keseimbangan ekosistem alam.

Kasus I Nyoman Sukena, seorang warga Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali menjadi sorotan publik setelah dibekuk aparat kepolisian karena memelihara empat ekor landak jawa (Hystrix javanica), satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

Kronologi Penemuan dan Pemeliharaan Landak Jawa

Pada 2022, ayah mertua dari kakak Nyoman Sukena menemukan dua ekor anak landak jawa di ladangnya. Merasa iba, ia membawa kedua satwa tersebut pulang untuk dirawat.

Setelah ayah mertua meninggal dunia, perawatan kedua landak dilanjutkan oleh Nyoman Sukena sampai landak tersebut berkembang biak dan memiliki dua anak, sehingga total menjadi empat ekor.

Selama ini, Sukena tidak menyadari bahwa landak jawa termasuk satwa yang dilindungi.

Pemeriksaan oleh Pihak Berwenang

Keberadaan landak jawa itu terendus petugas kepolisian lewat laporan dari masyarakat mengenai adanya pemeliharaan satwa liar dilindungi.

Pada 4 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Unit 1 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali kemudian melakukan pemeriksaan di rumah Nyoman Sukena dan menemukan empat ekor landak jawa dalam kondisi hidup.

Keesokan harinya, 5 Maret 2024, dilakukan gelar perkara yang meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan.

Barang bukti berupa empat ekor landak jawa disita dan diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali untuk perawatan lebih lanjut.

Proses Hukum dan Persidangan

Pada 21 Maret 2024, status Nyoman Sukena ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur larangan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 juta.

Kabid Humas Polda Bali menyatakan, selama proses penyidikan oleh Polda Bali, Nyoman Sukena tidak ditahan.

Pada 5 September 2024 dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Sukena menangis dan menyatakan ketidaktahuannya mengenai status perlindungan landak jawa.

Penangguhan Penahanan dan Tuntutan Bebas

Pada 12 September 2024, majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dan mengalihkan status Sukena menjadi tahanan rumah.

Pada 13 September 2024, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut agar majelis hakim membebaskan Nyoman Sukena dari segala dakwaan, dengan pertimbangan bahwa tidak ada niat jahat dalam tindakannya dan justru berkontribusi pada pelestarian satwa yang dilindungi.

Vonis Bebas

Pada 19 September 2024, majelis hakim PN Denpasar memvonis bebas Nyoman Sukena, menyatakan bahwa perbuatannya tidak melawan hukum.Hakim juga memulihkan hak dan martabat Sukena, serta mengingatkan pentingnya sosialisasi mengenai satwa yang dilindungi kepada masyarakat agar kasus serupa tidak terulang.

Kasus ini menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai satwa yang dilindungi, serta perlunya pendekatan yang lebih bijaksana dalam penegakan hukum terkait konservasi satwa liar. Kasus Sukena banjir perhatian warganet di media sosial setelah video dirinya menangis histeris seusai sidang di PN Denpasar tersebar luas.

Dukungan publik mengalir deras dengan tagar #KamiBersamaSukena, mencerminkan simpati netizen yang merasa bahwa niat baiknya tidak seharusnya berakhir dengan hukuman. Namun, di sisi lain, kasus ini juga menunjukkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum konservasi dan perlindungan satwa.

Landak jawa, meski berstatus "Risiko Rendah" menurut IUCN, masuk dalam daftar satwa dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Artinya, segala bentuk aktivitas seperti menangkap, memelihara, memperjualbelikan, atau mengeksploitasi spesies ini tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Namun, realitanya di lapangan, perlindungan ini lebih sering menjadi sekadar aturan di atas kertas.

Ancaman Nyata: Antara Piring Makan dan Pasar Gelap

Walaupun terang tertuang dalam aturan dilindungi, daging landak jawa masih menjadi incaran, terutama dalam kuliner ekstrem.

Di Tawangmangu, sate landak menjadi menu khas sejak 1998. Sementara, depot-depot makanan di Malang menawarkan daging landak sebagai daya tarik wisata kuliner.

Eksploitasi semacam ini bertentangan dengan aturan yang melarang pemanfaatan satwa dilindungi untuk kepentingan komersial.

Kasus perdagangan ilegal pun tak kalah mencengangkan. Pada Januari 2021, Polresta Banyumas membongkar transaksi ilegal landak jawa bersama trenggiling, yang dilakukan melalui platform daring.

Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar.

Ketidaktahuan atau Pengabaian?

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, siapa pun yang memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi tanpa izin dapat dijerat pidana. Ancaman hukumannya bukan main-main: maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 juta.

Dalam undang-undang baru, pelaku kejahatan terhadap satwa liar bahkan bisa dituntut minimal 3 tahun dan paling lama 15 penjara, dengan denda paling sedikit kategori IV (Rp200 juta) dan paling banyak kategori VII (Rp 5 miliar).

Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak tahu, atau lebih buruk lagi, mengabaikan aturan ini.

Dilema Perlindungan: Antara Niat Baik dan Eksploitasi

Realita di lapangan menunjukkan kesenjangan besar antara aturan dan pelaksanaannya.

Sebagian orang mungkin berpikir memelihara atau menjual landak tidak merugikan, apalagi status populasinya stabil menurut IUCN. Namun, tanpa pengawasan ketat, perlahan tetapi pasti, landak jawa dapat menghadapi ancaman nyata dari eksploitasi masif.

Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperkuat perlindungan terhadap spesies seperti landak jawa? Haruskah pendekatan hukum diperketat, ataukah edukasi kepada masyarakat lebih diutamakan? Atau mungkin keduanya perlu berjalan beriringan?

Landak jawa memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai penyebar benih alami, landak jawa membantu regenerasi hutan dengan menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya.

Pola makan mereka yang mencakup akar, buah, dan kulit kayu juga berfungsi sebagai pengontrol pertumbuhan vegetasi, mencegah dominasi spesies tumbuhan tertentu yang dapat mengganggu biodiversitas.

Selain itu, aktivitas menggali tanah untuk mencari makanan tidak hanya membantu penggemburan tanah, tetapi juga meningkatkan kesuburan dan sirkulasi air yang mendukung pertumbuhan tanaman baru.

Sebagai bagian dari rantai makanan, mereka menyediakan sumber nutrisi bagi predator seperti burung pemangsa dan mamalia karnivora, menjaga keseimbangan populasi hewan lain.

Kehilangan populasi landak jawa akibat eksploitasi atau hilangnya habitat dapat berdampak pada regenerasi hutan, ketidakseimbangan ekosistem, dan gangguan pada rantai makanan, yang akhirnya merusak dinamika lingkungan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberadaan landak jawa bukan hanya tentang spesies itu sendiri, tetapi juga tentang keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem hutan.

Kasus I Nyoman Sukena mengungkapkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konservasi satwa liar dan peraturan yang melindunginya.

Di sinilah peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menjadi krusial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, BKSDA tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan tetapi juga sebagai penggerak edukasi dan kolaborasi di bidang konservasi.

Pasal 3 huruf n menyebutkan bahwa BKSDA bertugas melaksanakan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Sementara, Pasal 3 huruf j mengamanatkan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam upaya konservasi.

Tugas ini mencakup penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga satwa liar di habitat alaminya, baik melalui program penyuluhan langsung maupun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, komunitas, atau media massa.

Dengan tanggung jawab ini, BKSDA memiliki potensi besar untuk mengubah pola pikir masyarakat dari sekadar merasa empati terhadap satwa liar menjadi tindakan nyata yang mendukung pelestarian, seperti melaporkan keberadaan satwa liar yang dilindungi kepada pihak berwenang atau mendukung program rehabilitasi satwa.

Edukasi yang intensif dan menarik, seperti kampanye kreatif, penyuluhan berbasis komunitas, hingga pendekatan teknologi digital, dapat membantu menjangkau lebih banyak orang dan menanamkan pemahaman bahwa menjaga satwa liar di habitatnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban kolektif seluruh masyarakat.

Jika peran ini dijalankan dengan baik, tindakan seperti yang dilakukan oleh Sukena, meskipun bermaksud baik, dapat dicegah sejak awal sehingga tidak ada lagi individu yang terjebak dalam pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan.

BKSDA, dengan segala kewenangan dan tupoksinya, dapat menjadi ujung tombak dalam menciptakan generasi yang lebih peduli dan terlibat aktif dalam pelestarian satwa liar di Indonesia.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perlindungan satwa liar kepada masyarakat. Ketidaktahuan terhadap status perlindungan suatu spesies dapat berujung pada pelanggaran hukum, meskipun tanpa niat jahat.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran publik menjadi kunci dalam menjaga kelestarian satwa liar dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.